Du jeu, modèle pour étudier les sociétés humaines au jeu, outil de gestion, de conception et de médiation

Introduction

En Occident, le jeu a longtemps été considéré comme quelque chose de futile, secondaire, accessoire, ou réservé aux enfants. Le mot jeu lui même, provient du latin jocus qui signifie « plaisanterie ». Il a peu à peu été introduit comme objet d’étude en philosophie, mais en tant qu’ « élément d’une comparaison » (Duflo, 2008 : 351) ou paradigme[1]. Il faudra attendre le milieu voire la fin du XXème siècle pour que le jeu soit traité comme une notion à part entière et donne ensuite naissance au champ des game studies ou sciences du jeu. Cependant, nous formons ici l’hypothèse que le jeu est rarement observé en soi, mais dans l’optique de servir de référence: en tant que modèle pour révéler d’autres phénomènes sociaux ou bien en tant qu’outil pour produire des résultats précis dans des domaines éloignés du ludique.

Dans un premier temps nous allons voir comment le jeu est entré peu à peu dans la sphère scientifique entre le XVIème et le XVIIIème siècle. Puis nous nous intéresserons aux définitions du jeu de Johan Huizinga (1938) et Roger Caillois (1958). Nous les replacerons dans leur contexte historique ainsi que dans la production de leurs auteurs à travers les travaux de Laurent Di Flippo (2014). Nous nous pencherons ensuite plus en détail sur ces définitions et la façon dont Colas Duflo a cherché à les compléter pour sortir du « jeu-paradigme » (1997b ; 2008), c’est à dire de la tendance à ériger le jeu en modèle ou élément de comparaison pour parler de phénomènes plus larges. Enfin, nous verrons que l’apparition des jeux vidéo puis l’utilisation des attributs ludiques à des fins opérationnelles dans des domaines très étendus des sociétés contemporaines participe à brouiller encore la caractérisation de cette notion.

I. Entrée du jeu en tant qu’objet d’étude en Occident

Les quelques textes de l’Antiquité et du Moyen-Âge qui traitent du jeu[2] lui confèrent un « statut doublement mineur » (Duflo, 2008 : 352) : une activité pour les enfants et ceux qui ne sont pas savants, ou bien, une récréation, une pause, un moyen de se reposer de son travail intellectuel. Pour Aristote par exemple, il s’agît d’un « délassement » au même titre que le fait de dormir, et non d’une activité digne d’être étudiée, voire pratiquée régulièrement. C’est seulement à partir du XVIIème siècle que le jeu va commencer à être observé. Selon Colas Duflo, ce changement vient en partie de l’intérêt des mathématiciens dès la fin XVIème siècle pour le calcul de probabilité face au développement rapide des jeux de hasard et d’argent (ibid. : 352). C’est par ce biais que Blaise Pascal, philosophe et mathématicien, va s’intéresser au jeu au XVIIème siècle et élaborer ensuite « une pensée du divertissement qui prend le jeu pour modèle pour penser tout le social et le politique » (ibid. : 353). Il vit à une époque où les pratiques ludiques se multiplient et se propagent : paris, jeux d’échecs, jeux de cartes, etc. Le jeu est également très présent dans la littérature et le théâtre, et de nombreux traités y sont consacrés (Duflo, 1997b : 353-354). Il considère que le jeu est omniprésent dans la vie profane car chaque personne, toutes classes sociales confondues, parie quelque chose chaque jour, au sens littéral comme figuré. C’est à dire que chaque personne va quotidiennement prendre des risques mesurés à l’avance, afin d’obtenir une éventuelle récompense, tromper l’ennui ou éviter les soucis. Ces divertissements, qu’ils soient frivoles ou sérieux[3], éloignent les êtres humains de leur seul salut possible : Dieu. Pour s’en rapprocher et mener une vie véritable, il invite à son tour chacun à faire le pari de l’existence de Dieu et lui dédier sa vie. Entre le XVIIème et le XVIIIème siècle, Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe et mathématicien, s’interroge également sur les jeux d’argent et de hasard et les procédés complexes d’estimation de probabilité qu’ils nécessitent de la part des joueurs. Il s’intéresse au jeu pour les procédés réflexifs qui y naissent et s’y déroulent et qu’il analyse en rapport avec la capacité d’invention humaine. Le jeu serait « un des lieux où s’exprime librement l’intelligence humaine » (ibid. : 354), c’est à dire un état mental où la créativité et l’intelligence seraient moins limités par telle ou telle convention. Les Encyclopédistes poursuivront les réflexions de Leibniz autour de l’« inventivité ludique » (ibid. ) et des estimations de probabilité par la suite.

Le XVIIIème siècle est traversé par de grands changements, notamment sur la façon de considérer l’enfant, qui devient une « humanité à réaliser » (ibid. : 354), entraînant donc un regain d’intérêt pour les questions d’éducation et par extension de jeu, vu comme « un lieu exemplaire de l’apprentissage de soi par soi » (ibid.). Les pratiques ludiques sont désormais considérées comme des moyens d’apprendre et expérimenter par soi-même des éléments importants de la vie tels que la « liberté », la « règle » ou « son propre corps » (Duflo, 1998 : 100). Pour Colas Duflo, ce glissement vers une considération du jeu en tant que « modèle » s’achève en fin de siècle avec Friedrich von Schiller qui, dans son ouvrage Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme (1795) « donne au concept de tendance au jeu (Spieltrieb) une dimension paradigmatique » (Duflo, 2008 : 352-353). Pour lui, le jeu n’est plus une activité des personnes n’étant pas en mesure de s’élever jusqu’à des tâches intellectuelles ou artistiques, mais une composante essentielle de notre « humanité » qui permet de penser notre spécificité en tant qu’espèce : « L’homme ne joue que là où, dans la pleine acception de ce mot il est homme, et il n’est tout à fait homme que là où il joue. » (Schiller, 1795 : 221).

Pour Colas Duflo, l’entrée du jeu dans les objets dignes de l’attention des philosophes vient donc à la fois de changements sociaux (développement des types et pratiques de jeu), épistémologiques (naissance de la branche du calcul des probabilités en mathématiques) et anthropologiques (nouveau statut de l’enfant) (Duflo, 1998 : 100). Dès le départ, une tendance à utiliser le jeu comme grille d’analyse apparaît, qui poussera Schiller comme d’autres après lui à négliger voire ignorer les pratiques de jeux réelles et leurs caractéristiques.

II. Le jeu comme paradigme, contexte de l’élaboration des principales définitions du jeu au XXème siècle

Aujourd’hui encore, les définitions du jeu données par Johan Huizinga (1938) et Roger Caillois (1958) restent un « passage obligé » (Di Filippo, 2014 : 282) chez les chercheurs travaillant sur le jeu. Il s’est établit une véritable filiation dans le domaine des game studies : lorsque l’un de ces auteurs n’est pas repris, ce sont leurs successeurs, qui les ont eux-même étudiés, analysés, complétés. Cependant, nous allons voir à travers le commentaire qu’ont pu en faire Laurent Di Filippo (2014) et Colas Duflo (2008) que ces définitions sont trop souvent sorties de leur contexte et que la dimension paradigmatique n’en est pas exempte non plus. Là encore, le jeu n’est pas étudié en soi et pour lui même, mais en tant qu’invariant anthropologique supposé ou élément de comparaison permettant de dégager des constantes universelles au sein des activités humaines.

A la veille de la deuxième guerre mondiale, l’historien Johan Huizinga publie son cinquième ouvrage, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu. Il y rédige une définition du jeu encore utilisée aujourd’hui, y compris chez les chercheurs travaillant sur le jeu vidéo (Juul, 2005 : 30) : « Le jeu est une action ou une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie mais complètement impérieuse, pourvue d’une fin en soi, accompagnée d’un sentiment de tension et de joie, et d’une conscience, d’“ être autrement ” que dans la “ vie courante ” » (Huizinga, 1938 :51).

Extraite de son contexte, cette définition se contente de décrire les différents aspects du jeu en soi. Pourtant, elle ne se comprend entièrement que mise en regard par rapport à l’ouvrage complet, et en particulier son dernier chapitre « L’élément ludique de la culture contemporaine » (Di Filippo, 2014 : 284). Elle est intrinsèquement liée à une ambition plus large de l’auteur, analyse Laurent Di Filippo : lutter contre la barbarie grâce à la civilisation et la culture et les valeurs morales qu’il lui rattache. Johan Huizinga, né en 1872 au Pays-Bas, a traversé la première guerre mondiale, l’industrialisation, la grande crise économique de 1929, la montée des fascismes dans les années 1930 ainsi que la seconde guerre mondiale (il mourra quelques mois avant l’armistice). S’il étudie le jeu c’est pour le mettre en regard de la notion de culture qu’il considère comme salvatrice. Il leur attribue des « valeurs morales » communes : « Peu à peu, nous en sommes arrivés à la conviction que la culture est fondée sur le jeu noble, et qu’elle ne peut manquer de teneur ludique, si elle veut déployer sa qualité suprême de style et de dignité » (Huizinga, 1938 : 288). Le respect des règles du jeu, notamment, est indispensable pour le maintien de la paix et l’harmonie des sociétés : « Nulle part, l’observance des règles établies n’est aussi indispensable que dans les relations entre peuples et États. Si ces règles sont violées, la société tombe alors dans la barbarie et le chaos » (Huizinga, 1938 : 288). Engagé contre le régime nazi, il rédige Homo Ludens au tout début de la deuxième guerre mondiale dans l’optique de dénoncer le fait que ces valeurs soient en train de se perdre (Di Filippo, 2014; Wendling, 2013). Pour Laurent Di Filippo, Johan Huizinga cherche donc à « définir un idéal pour la culture dans les conventions ou les normes qui, comme les règles du jeu, doivent être respectées, car elles définissent les conditions du respect mutuel entre les participants » (2014 : 285). Il utilise le jeu comme un modèle pouvant servir de trame à un système d’organisation sociétal idéal et moral qui permettrait de garder un certain équilibre, notamment politique. Johan Huizinga émet également des critiques morales sur l’alternance entre jeu et sérieux qu’il pense être en train de se brouiller (Di Filippo, 2014) : « ce qui caractérise le plus essentiellement tout jeu véritable, c’est qu’à un moment donné, il cesse […] C’est ici qu’apparaît le défaut de notre temps. Dans bien des cas, le jeu, aujourd’hui, ne finit jamais. Ce n’est donc pas un jeu véritable. Il y a là une grave contamination entre le jeu et le sérieux » (Huizinga, 1938 : 181). Cela développerait chez les individus de son temps « l’incapacité à reconnaître ce qui convient et ce qui est déplacé, l’absence de dignité personnelle, de respect d’autrui et de ses opinions qui aboutit à une forme d’égocentrisme » (ibid.).

L’opposition entre le profane et le sacré est une autre idée centrale dans la définition du jeu de Johan Huizinga. C’est à cette dichotomie qu’il fait référence lorsqu’il parle de séparation de la vie courante : le jeu comme le sacré permettrait aux êtres humains de dépasser leur « simple état d’être terrestre et naturel » (Di Filippo, 2014 : 292) pour celui d’« être spirituel » (ibid.). Pour Laurent Di Filippo, si le sociologue français Roger Caillois va s’intéresser à Homo Ludens, c’est bien parce que le jeu y est mis en rapport avec la notion de sacré, dans l’optique de dégager des « fondement[s] de toute organisation sociale ». Très influencé par les travaux de sociologie religieuse de Marcel Mauss, en 1939, il se fait connaître en publiant L’Homme et le sacré. Bien plus qu’une notion strictement religieuse, pour Roger Caillois le sacré est « une propriété ou une qualité, stable ou éphémère, accordée à des êtres, des choses, des espaces, des temps, qui contribue à définir l’attitude qu’il convient d’adopter dans le rapport que les individus entretiennent avec leur environnement » (Di Filippo, 2014 : 295). Le sacré est un ensemble de normes qui, en opposition au profane, ordonnent les sociétés humaines dans leur ensemble. Ces normes sont toutes issues de « constructions de sens » (ibid.) préalables et communément admises, qu’elles soient restées dans les mémoires collectives des sociétés en question ou non. La comparaison avec le jeu permet d’expliciter comment un ensemble de règles, implicites ou non, peuvent influencer les actes des individus. Dans son son ouvrage Les jeux et les Hommes (1958), c’est donc une analyse conjointe du sacré et du jeu que mène Roger Caillois, en se penchant sur leur rôle dans les « processus de civilisation » (Di Filippo, 2014 : 297) et l’organisation de la « vie sociale » (ibid.). Ces deux notions sont extrêmement liées pour lui puisqu’il considère même que certains jeux seraient des imitations de pratiques culturelles, religieuses ou non, dont on aurait perdu le sens ou la trace[4]. Le jeu n’est donc pas une distraction parmi d’autres permettant seulement de tromper l’ennui de la vie quotidienne, mais au contraire « une activité parallèle, indépendante, qui s’oppose aux gestes et aux décisions de la vie ordinaire par des caractères spécifiques qui lui sont propres et qui font qu’il est un jeu » (ibid.).

Laurent Di Filippo comme Colas Duflo reprochent à Roger Caillois et Johan Huizinga de jouer sur l’ambiguïté de certains termes comme culture ou sacré, qu’ils définissent de façon trop large et ethnocentrée. Leurs aspirations à découvrir une « base commune » (Di Filippo, 2014 : 303) à « toute l’organisation sociale » (ibid.) à travers l’étude du jeu génère de nombreuses ambivalences dans leurs définitions de celui-ci et les poussent à s’éloigner des pratiques de jeu dans la vie réelle (Duflo, 2008). Ces ambitions universalistes sous-tendent l’ensemble de leur conceptualisation du jeu mais ne sont que trop rarement explicitées dans les travaux qui y font référence.

III. Le jeu, une notion difficile à définir de façon globale

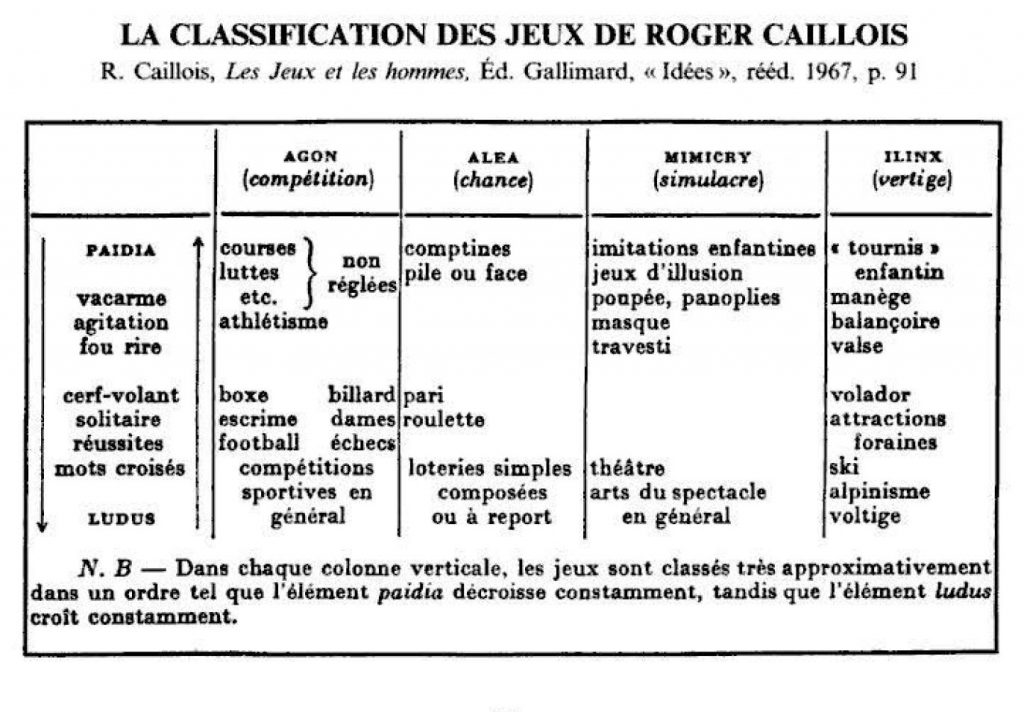

L’apport principal que Roger Caillois va faire par rapport à Homo Ludens est de s’intéresser aux « attitudes mentales » que l’on adopte lorsque l’on joue, et à leur variation selon les types de jeu auxquels on joue. Il va reprendre en les précisant certains points de la définition de Johan Huizinga (le jeu est libre, séparé de la vie courante, réglé et fictif) et y ajouter les notions d’incertitude et d’improductivité (Di Filippo, 2014 : 300). Pour déterminer les différents types de jeux, il propose de se concentrer sur l’état recherché par le joueur plutôt que sur des aspects matériels (environnement, équipement utilisé, nombre de joueurs) : « on ne peut pas classer les jeux, à la manière des encyclopédies, en fonction du lieu où il se jouent (la distinction “ jeu de plein air ”- “ jeux d’intérieur ” n’est guère pertinente, par exemple) ou du matériel qu’ils utilisent (les billes peuvent être le moyen d’un jeu d’adresse ou l’enjeu d’un pari), il faut classer les jeux selon l’attitude fondamentale du joueur » (Duflo, 1997b : 27). Il établit ainsi quatre catégories fondamentales : l’agon, c’est à dire les jeux comportant de la compétition, l’alea, les jeux où le hasard (ou chance) est au centre du processus ludique, la mimicry basée sur l’imitation (ou simulacre) et l’ilinx qui représente la recherche de sensations, de risque (qu’il appelle vertige). Ces quatre catégories sont elles-mêmes des paradigmes qu’il utilise pour caractériser des types de sociétés[5]. Il y rajoute deux principes, paidia[6] et ludus[7], qui lui permettent d’établir « une gradation qui va du moins au plus organisé dans le jeu » (ibid.). Paidia désigne des jeux à priori sans règles, improvisés et proches de ceux des enfants, qui savent jouer sans cadre ou but précis. Au contraire, le ludus est une forme de jeu sous contraintes, avec des buts et des règles pré-définies, intrinsèques et constituantes de ces jeux (des mots croisés aux échecs en passant par le football), ainsi que des limites temporelles et spatiales claires. Ce sont précisément ces contraintes, et les défis qu’elles constituent, qui forment l’aspect ludique de ces jeux, et non pas l’invention, l’imitation (etc.) plus ou moins improvisés et adaptés au fil du jeu. A partir de ces quatre catégories (agon, alea, mimicry et ilinx) et de ces deux principes (paidia et ludus), il produit un tableau flexible censé permettre de caractériser tous les jeux. Ce tableau reste cela dit ambigu car il inclut des pratiques culturelles comme le théâtre et le chant de comptines, et des pratiques sportives telles que le ski et l’athlétisme, qui à priori ne sont pas des jeux en eux-mêmes.

Tableau de classification des jeux de Roger Caillois, repris par Colas Duflo dans son ouvrage « Jouer et philosopher » (1997b) à la page 21.

Tableau de classification des jeux de Roger Caillois, repris par Colas Duflo dans son ouvrage « Jouer et philosopher » (1997b) à la page 21.A la suite de Roger Caillois et Johan Huizinga, de nombreux auteurs (Winnicott, 1971 ; Henriot, 1969, 1989 ; Brougère, 2005) ont travaillé sur la notion de jeu et cherché à en produire des définitions globales, qui sont encore régulièrement reprises aujourd’hui dans les sciences du jeu. Nous avons ici fait le choix de nous concentrer sur les travaux, moins connus, du philosophe Colas Duflo. Comme nous l’avons vu précédemment, il a étudié en détail les fondements théoriques de la notion de jeu, du XVIème au XXème siècle (1997a, 1997b, 1998, 2008), ce qui lui a permis de se « libérer de cet automatisme de l’idéal, et de [s]’interroger d’abord sur la nature de cette spécificité ludique. » (Duflo, 2008 : 355). Pour lui, les tentatives de définition du jeu précédentes, en cherchant à l’utiliser comme cadre pour « penser tout l’humain » (ibid. : 354-355), finissent par en négliger les pratiques réelles. De plus, elles produisent des définitions générales au lieu de chercher à établir quelles en sont les caractéristiques spécifiques. Il reproche notamment à Johan Huizinga et Roger Caillois d’énumérer des propriétés dans leurs définitions sans analyser la manière dont elles fonctionnent ensemble, et sans que ces propriétés ne décrivent et concernent seulement le jeu (ibid. : 356).

Il va faire plusieurs apports à ces définitions dès 1997, dans son livre Jouer et philosopher, qu’il résumera dans un article datant de 2008. Il y invente entre autre le concept de légaliberté, pour parler d’une des spécificité du jeu : la liberté dans la règle (du jeu), une « liberté déjà réglée » (Duflo, 2008 : 356) . Le jeu se déroule librement (il ne peut être forcé) mais dans un cadre précis (séparé de la vie courante) : « il n’y a jeu que lorsque la règle préexiste à l’activité et la rend possible. » (Duflo, 2008 : 357). Il le démontre en prenant pour exemple le squash et la musculation : tous les deux se déroulent dans des salles de sport, mais le premier est un jeu contrairement au second. Pourquoi ? Parce qu’il a une durée précise et doit être fait dans un lieu précis (une salle de squash de telle dimension avec tel traitement de sol, etc), selon des règles établies. Alors que la musculation n’a pas besoin d’un lieu spécifique (seulement d’accessoires), et n’a pas de durée ni de règles préétablies. Avec le squash, le joueur consent à respecter ces règles, ce lieu, etc, sans lesquels il n’y aurait pas de jeu : il abandonne donc une partie de sa liberté au profit de ce jeu, qui va définir un cadre dans lequel il est libre. Le jeu consiste en un jeu autour de ces règles, le maniement ou le contournement de ces règles, ce qui « n’est pas le seul élément, mais constitue la composante spécifique du plaisir ludique » (ibid. : 360). Ces règles « produisent un espace d’indétermination » (ibid. : 358) où la légaliberté peut avoir lieu. Colas Duflo remarque également que ce cadre précis est défini par l’établissement d’un contrat ludique au préalable, clairement énoncé ou tacite comme « dans la plupart des jeux d’enfants » (ibid. : 359), c’est à dire que le ou les participants s’entendent sur les codes qu’il vont suivre et qui vont définir la partie. Il parle ensuite de compétence ludique soit la capacité à apprécier les tendances en cours dans ces espaces d’indétermination ainsi créés (Duflo, 2008 : 358), puis de clôture ludique c’est à dire le fait que l’espace et le temps soient nécessairement fermés par les règles du jeu lorsque l’on entame un jeu (ibid. : 359). Il parle alors d’espace « relationnel » (entre les joueurs comme les éléments matériels définissant l’espace) et « qualitatif » (telle signification pour telle zone, de la case du jeu d’échec à la cage de football) et de temps « séquentiel » (qui produit différents rythmes durant la partie et le différencie ainsi du temps où l’on ne joue pas) (ibid. : 360). C’est donc à travers cette série de conditions et caractéristiques que l’on peut considérer que le jeu est « séparé de la vie courante » : légaliberté, contrat ludique, compétence ludique, clôture ludique. Il parle également de conatus spinoziste, c’est à dire la « volonté de persévérer dans son être et d’augmenter sa puissance d’agir » (ibid. : 359) qu’il transpose dans le jeu en tant que conatus ludique c’est à dire la volonté d’accroître « la puissance d’agir de notre légaliberté dans le jeu » (ibid. : 360). Le conatus ludique permet notamment d’expliquer le plaisir spécifique que l’on tire du jeu : « Certes, tout jeu est une somme de plaisirs différents, joie de la dépense dans l’un, de l’excitation dans l’autre, de l’activité intellectuelle dans un troisième, mais il y a bien un plaisir spécifique qui donne sa tonalité au jeu, qui fait qu’il ne procure pas le même plaisir que d’autres distractions, et qui tient à ce conatus ludique. » (ibid. : 360).

Il est donc très difficile de produire une définition complète du jeu qui s’applique à l’ensemble des types de jeu et exclue les pratiques qui n’en sont pas. Pour y remédier, Roger Caillois choisi de centrer son analyse sur les attitudes mentales des joueurs et non les éléments matériels des jeux. Colas Duflo va lier les propriétés du jeu ainsi établies afin de comprendre ce qui lui est spécifique. Pour Colas Dufo ce ne sont les propriétés ainsi extraites qui sont intrinsèquement ludiques mais les relations qu’elles entretiennent entre elles. La spécificité du jeu est qu’il se déroule dans le cadre d’une liberté et d’un espace temps réglés (légaliberté, clôture ludique) suite à un accord préalable implicite ou explicite (contrat ludique), et qu’il demande des capacités d’adaptation et d’estimation en temps réel (compétence ludique) et entraîne une envie de progresser dans l’activité (conatus ludique). L’essor et la complexification des jeux vidéo depuis les années 1990 bouleversent en partie ces définitions. En devenant peu à peu un enjeu économique majeur, et donc un enjeu socio-culturel (Schmoll, 2011), cet essort a participé à nouveau à construire le jeu comme objet de recherche légitime, particulièrement en France, et a donné naissance à un champ de recherche inédit, les game studies (sciences du jeu). Les définitions issues des game studies, très centrées sur les jeux vidéo, ne s’appliquent pas toujours au jeu en général (Di Filippo, 2014 : 282). Et inversement, les définitions existantes du jeu ne couvrent pas forcément les spécificités des jeux vidéo.

IV. Expansion du jeu dans la vie courante ou détournement des caractéristiques ludiques en outils opérationnels ?

L’étude des mécanismes de jeu et de leurs application possibles, bien que déjà présente dans le champ éducatif, va être exacerbée par le développement des jeux vidéo. Ces dix à quinze dernières années, un phénomène de ludification (ou gamification) est apparu dans de nombreux secteurs de nos sociétés (Breville, Rimbert, 2013 ; Bogost, 2010 ; Schmoll, 2011 ; Genvo 2013). Nous assistons à une transposition croissante de procédés et caractéristiques ludiques à d’autres domaines afin d’influer sur des comportements, des pratiques, des habitudes, ou même la productivité des individus[8]. Autrement dit, les mécanismes spécifiques au jeu sont appropriés pour être utilisés à d’autres fins, pas toujours énoncées dès le départ. Le phénomène est difficile à dater et à tracer (Haydée, 2013). Selon les sources, le terme gamification aurait été inventé en 2002-2003 par le développeur de jeu Nick Pelling (Hunter, Werbach, 2012) ou serait apparu pour la première fois de manière documentée en 2008 puis répandu dès 2010, en premier lieu dans l’industrie du numérique (Deterding et al., 2014)[9]. Le terme gamification peut-être employé comme synonyme ou traduction littérale de ludification, ou bien impliquer que ses objets seraient plus centrés sur un aspect numérique ou en référence aux jeux vidéo.

Ces mécanismes ludiques peuvent être transposés au niveau formel : par exemple, en mettant en place des codes graphiques enfantins[10] ou en référence à ceux des jeux vidéo ; ou encore des commandes et des interfaces rappelant jeux vidéo et jeux de société (lancé de dés, machines à sous, boutons similaires à ceux de consoles vidéos, tableaux de scores). Ils peuvent également être appliqués en tant que dispositifs : promesses de récompenses variées, classements et systèmes de points, scénarios à suivre, etc. Ils sont aujourd’hui présents dans de nombreux domaines, de la vie quotidienne ou privée à la vie publique, en politique, dans le monde de l’entreprise, le monde culturel ou événementiel, en médecine, en marketing… En psychologie, la ludothérapie permet de travailler avec des enfants ou des patients souffrant de syndrome de stress post-traumatique. Dans le monde du travail, il est utilisé comme outil de gestion et motivation des équipes et en marketing il sert à fidéliser des clients ou promouvoir des produits. Dans l’enseignement, il aide à rendre les élèves plus autonomes, volontaires, entreprenants et motivés[11]. Dans l’espace urbain, il permet d’animer un lieu, en accroître la fréquentation, favoriser les rencontres et le « lien social » entre usagers, voire tester de futurs aménagements (Alba, 2017 ; Moutiez, 2020). Au niveau politique et institutionnel, le jeu intervient pour encourager les comportements « citoyens » ou « éco-responsables » tels que trier ses déchets ou ne pas uriner dans l’espace public. Il est également largement employé dans les processus participatifs, afin de faciliter la contribution de personnes ne possédant pas les codes et connaissances requis par ces processus (vocabulaire urbain, capacité à représenter et se représenter l’espace, etc.), atténuer des situations socialement tendues ou favoriser l’apparition de solutions originales (Moutiez, 2018). Nous assistons d’ailleurs ces dernières années au développement de nombreux cabinets de conseil spécialisés qui développent ces méthodes dans les domaines du marketing, de la gestion d’entreprise (Breville, Rimbert, 2013) voire de l’urbanisme et la gestion urbaine. Le jeu est aujourd’hui largement utilisé pour initier ou accompagner la conception, le management ou l’apprentissage. Il est particulièrement efficace pour trouver des solutions collectives rapidement, pacifier des situations, susciter l’adhésion, mettre en concurrence des individus ou modifier des comportements.

Le passage par des procédés ludiques permet de dépasser certains obstacles ou blocages réflexifs pour arriver au résultat souhaité : « dans le monde clos du jeu, l’esprit humain se manifeste dans sa libre inventivité, il s’exerce à l’estimation des chances dans les jeux de hasard et d’argent, aux calculs et à l’analyse des combinaisons stratégiques dans ceux de réflexion, à la prévision des desseins de l’adversaire dans les jeux de conflit » (Duflo, 2008 : 354). Bien que cela ne soit pas là non plus une idée entièrement nouvelle (Colas Duflo nous rappelle que Leibniz l’avait déjà pressenti dès le XVIIIème siècle), elle connaît un développement sans précédent ces dernières années. Le jeu permet aisément de se projeter dans des situations données et d’y expérimenter différentes solutions sans que cela n’aie de conséquences sur la vie réelle. Il « offre un espace privilégié où s’exerce l’intelligence humaine, à cause du plaisir qu’il suscite, qui attire, qui sait maintenir l’intérêt, et qui est le premier moteur de l’ingéniosité. » (Duflo, 2008 : 354). Certains chercheurs ou développeurs de jeu le voient comme un moyen de régler des conflits ou trouver des solutions en situation de crise. Jane McGonigal, sociologue et créatrice de jeux vidéo, voit ces derniers comme un moyen de régler des problèmes politiques, sociaux, écologiques ou économiques (McGonigal, 2010, 2011 ; Lejeune, 2013). Elle observe que dans des univers virtuels parfois très proches de la réalité, les joueurs réussissent à résoudre des problèmes extrêmement complexes de manière active. Pour elle, le joueur de jeu vidéo est tout sauf passif et met à profit son intelligence pour trouver des actions aux problèmes qu’il rencontre dans le scénario de jeu dans lequel il se trouve, et qu’il est capable d’y passer énormément d’heures sans que sa motivation faiblisse. Elle se base sur ce constat pour en déduire que si nous utilisions des jeux vidéo pour gérer des situations concrètes (comme une pénurie de pétrole), nous pourrions résoudre un grand nombre de crises très rapidement de manière collaborative et participative et ainsi « rendre le monde meilleur » (McGonigal, 2010). Le jeu serait donc un outil puissant pour permettre de débloquer ses capacités intellectuelles et créatives. Mais pour cela, il est nécessaire qu’un cadre précis soit défini au préalable, avec des règles du jeu et des moyens de distanciation de la vie courante permettant la mise en situation et la croyance en l’absence de conséquences pour ses actions. De plus, la perspective de devoir fournir un résultat final, si elle est trop évidente, peut limiter les participants dans leurs actions et réflexions.

Le phénomène de la ludification est principalement basé sur un système de récompenses, immédiates ou non, symboliques ou matérielles. Il s’appuie sur l’idée que tout le monde joue, est capable de jouer, a dû jouer par le passé. Or, il est possible de douter de la capacité, la volonté ou l’intérêt de chacun à prendre part à ces processus ludiques, tant en fonction de son caractère ou ses convictions, que de son intérêt pour la récompense offerte, et sa croyance en sa capacité de l’obtenir. Par ailleurs, Benoit Bréville et Pierre Rimbert (2013), dans leur article« Pour gagner des points, lisez cet article », publié dans Le Monde Diplomatique, rapprochent la ludification et son système d’épreuve-récompense de la théorie du « conditionnement opérant » du psychologue Burrhus Frederic Skinner. Ce dernier démontre, tout d’abord en l’expérimentant sur des animaux, que « les actions des sujets peuvent être influencés par des “ motivations extrinsèques ” négatives (la répression, la peur de la punition) ou positives (la recherche de plaisir, l’attrait de la récompense) » (Breville, Rimbert, 2013 : 19). Bréville et Rimbert avancent donc que la ludification, en mobilisant « des composantes secondaires du jeu (les points, les niveaux, les classements, les médailles) » (ibid.), et en les érigeant en « éléments princip[aux], en finalité[s] » (ibid.), perd finalement tout l’intérêt du jeu. C’est en définitive « l’attrait de la récompense [qui] motive, pas le plaisir du jeu » (ibid.). Cependant, les formes de motivation sont multiples et peuvent permettre de distinguer différentes qualités et intensités d’expériences ludiques. Il existe par exemple des jeux vidéo que le sociologue Ian Bogost appelle « jeux persuasifs [Persuasive Games] » (Breville, Rimbert, 2013 ; Bogost, 2011) qui simulent des situations mettant le joueur face à des choix éthiques et le font réfléchir sur ces questions plus ou moins à son insu. Ils sont basés sur la motivation intrinsèque et agissent sur les causes du problème dénoncé. Ils mettent en jeu des processus complexes ou la légaliberté et le conatus ludique sont très sollicités. Ils sont très courants parmi les serious games[12], forme très répandue de gamification. Pour Colas Duflo, le plaisir du jeu naît justement de celui de jouer avec les règles (légaliberté) qui produit de la motivation, une volonté de progresser (conatus ludique). Cette progression serait une récompense en elle même, indissociable du plaisir de jouer. D’autres formes de gamification y font beaucoup moins appel, notamment celles qui sont basées sur des mécanismes matériels. Lorsque les marches d’un escalier sont transformées en piano pour inciter la population à ne pas prendre l’escalator[13] ou l’on propose à des personnes de voter sur une question quelconque en insérant leur mégot de cigarette dans des cendriers-sondages[14] plutôt que de les jeter au sol par exemple, le type de motivation mis en jeu est extrinsèque et centré sur les effets des comportements à modifier, non leurs causes. Ces procédés interviennent à petite échelle et à un instant donné sans provoquer nécessairement de prise de conscience de l’utilisateur et de changement de pratiques plus global. L’expérience ludique est beaucoup plus limitée, dans le temps, l’espace, l’opportunité de progresser et il y a peu de possibilités de détourner les règles ou se les approprier. La récompense reste relativement liée au plaisir ludique (générer des notes de musique, voir son côté de la jauge se remplir) mais celui-ci a une intensité assez faible qui s’émoussera au fil du temps. L’attrait pour ces récompenses et la capacité à être motivé par des procédés ludiques varie en fonction des personnes et des types de ludifications proposées. De la même façon que les individus n’ont pas la même manière d’apprendre, ils n’ont pas la même façon de réfléchir et si tout le monde joue ou a pu jouer, et peut éventuellement produire quelque chose à travers un jeu, ce n’est pas de la même façon, et à travers les mêmes jeux.

Nombre des exemples cités oscillent entre une volonté de pousser l’usager à apprendre par lui-même et une tendance à le manipuler dans le but d’obtenir un résultat pré-établi. De plus, comme le souligne Françoise Lejeune à propos des travaux de Jane McGonigal, « Dans ces conditions, non seulement le jeu n’est plus improductif, pour reprendre l’une de ses caractéristiques formulées par Johan Huizinga et Roger Caillois, mais, de surcroît, le joueur est instrumentalisé. » (Lejeune, 2013 : 321). Ce n’est pas le jeu en lui-même qui est mis en œuvre, mais une ou plusieurs de ses caractéristiques identifiées comme potentiellement productives. En définitive, nous pouvons nous demander si le divertissement, pourtant central dans le jeu, ne devient pas accessoire ou inexistant dans ces opérations. Quand bien même les caractéristiques du jeu sont présents, s’amuse-t-on vraiment ? Cela rejoint la critique ce Colas Duflo concernant le jeu-paradigme : les pratiques de jeux réelles sont oubliées.

Conclusion

Dans la plupart des situations, nous sommes spontanément capables de discerner ce qui est du jeu et ce qui ne l’est pas, si nous jouons ou non. Pourtant, nous avons pu voir au cours de cet article que produire une définition du jeu qui soit globale, spécifique, complète et durable n’a rien d’évident et implique finalement de nombreux enjeux, anthropologiques comme économiques.

Les sciences ont commencé à considérer les jeux comme des objets dignes d’être étudiés à partir des XVIIème et XVIIIème siècles seulement. Les philosophes comme les mathématiciens s’intéressent aux procédés de réflexion et d’estimation complexes que les jeux de hasard et d’argent impliquent, puis au potentiel de formation et d’expérimentation des jeux pour enfants et des jeux en général. Les jeux ne sont pas étudiés en eux-mêmes mais en tant qu’éléments de comparaison, en lien avec de grandes questions traversant l’Europe à cette époque.

Cette dimension paradigmatique reste très présente dans les principales définitions du jeu établies au XXème siècle. Pour Johan Huizinga le jeu, comme la culture, est un moyen de lutter contre la barbarie de son époque. Quant à Colas Duflo, il l’étudie en miroir de la notion de sacré sur laquelle ses premiers travaux portaient déjà. Tous deux cherchent à déceler des systèmes d’organisation sociale possibles ou existants, ce qui génère des ambiguïtés dans leurs définitions qui sont rarement soulignées par ceux qui les reprennent.

Roger Caillois va reprendre les travaux de Johan Huizinga en se concentrant sur l’attitude mentale du joueur plutôt que sur des éléments matériels qui peuvent se retrouver dans des activités qui ne sont pas des jeux. Cependant Colas Duflo pense que ces caractéristiques énoncés à la suite ne sont pas spécifiques aux pratiques ludiques et qu’il faudrait se concentrer sur la façon dont elles fonctionnent entre elles. Pour lui le jeu est une liberté réglée qui demande des compétences ludiques particulières, un accord préalable sur des règles du jeu, un espace temps défini et génère spontanément une volonté de progresser.

Ces tentatives de produire des définitions complètes et irréfutables du jeu au XXème siècle sont remises en cause par le développement des jeux vidéos puis le phénomène de ludification (gamification) qui s’en est suivi. Le jeu y est considéré comme un outil très efficace pour influencer le comportement d’individus et dépasser des blocages réflexifs ou créatifs. Cependant ces procédés fonctionnent peut-être plus sur l’attrait de la récompense que le jeu lui-même, produisent des effets plus ou moins ludiques et durables, et ont une efficacité variable selon les individus et les caractéristiques ludiques employées. La définition du jeu est à nouveau brouillée : il est parfois difficile de discerner le jeu du non jeu, il n’est plus improductif, et pas toujours libre, séparé de la vie courante ou fictif. Le jeu n’est plus un objet digne d’être étudié en lui-même, mais une série de propriétés dont on cherche à découvrir les effets pour les extraire et les transposer à d’autres domaines, dans une optique opérationnelle. Finalement, ces phénomènes contemporains n’échappent pas aux critiques émises par Colas Duflo sur la « tradition du jeu-paradigme » (Duflo, 2008 : 355) issue des XVIIème et XVIIIème siècles et les définitions de Roger Caillois et Johan Huizinga au XXème siècle. Le jeu est transformé en modèle afin d’être appliqué à une autre question ou un autre domaine ce qui fait passer au second plan les pratiques de jeu de la vie réelle, ou le simple fait de s’amuser. Pour comprendre le jeu et faire en sorte qu’il ait lieu, compiler une série de caractéristiques ludiques ne suffit pas car la spécificité du jeu réside dans les relations que ces différentes propriétés entretiennent entre elles.

Bibliographie

- Alba Dominique, « L’espace public et les nouveaux usages du XXIe siècle », in Cours public de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 2 février 2017, consulté le 10 mars 2017, 50mn. <URL: https://webtv.citedelarchitecture.fr/video/cp-9-alba-06-02-17>

- Bogost Ian, Persuasive Games. The Expressive Power of Videogames, Cambridge, MIT Press, 2010.

- Bogost Ian, « Persuasive Games : Exploitationware », Gamasutra [En ligne], mis en ligne le 3 mai 2011, consulté le 7 juin 2017. < URL : http://www.gamasutra.com/view/feature/134735/persuasive_games_exploitationware.php >

- Breville Benoit, Rimbert Pierre, « Pour gagner des points, lisez cet article », Le Monde diplomatique, N°717, décembre 2013, pp. 19.

- Brougère Gilles, Jouer/Apprendre, Paris, Economica, 2005.

- Caillois Roger, Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige, Paris, Gallimard, 1958.

- Deterding Sebastien, Dixon Dan, Khaled Rilla et Nacke Lennart, « Du game design au gamefulness : définir la gamification », Sciences du jeu [En ligne], n°2, 2014, mis en ligne le 24 octobre 2014, consulté le 20 novembre 2018. < URL : http://sdj.revues.org/287 >

- Di Filippo Laurent, « Contextualiser les théories du jeu de Johan Huizinga et Roger Caillois », Questions de communication, vol. 25, n°1, 2014, pp.281-308.

- Duflo Colas, Le Jeu. De Pascal à Schiller, Paris, Presses Universitaires de France, 1997a.

- Duflo Colas, Jouer et philosopher, Paris, Presses Universitaires de France, 1997b.

- Duflo Colas, Monteil Pierre-Olivier, « Le jeu, invention d’une liberté dans et par une légalité », Autres Temps, 58, no1, 1998, pp. 98‑105.

- Duflo Colas, « Approche philosophique du jeu », in ADES Jean et al., Jeux de hasard et d’argent : contextes et addictions, Paris, INSERM, 2008, pp. 351-360.

- Genvo Sébastien, « Penser les phénomènes de ludicisation à partir de Jacques Henriot », Sciences du jeu, n°1, 2013, consulté le 28 septembre 2013. < URL : http://www.sciencesdujeu.org/index.php?id=243 >

- Haydée Silva, « La « gamification » de la vie : sous couleur de jouer ? » Sciences du jeu, n°1, 2013. < URL : https://doi.org/10.4000/sdj.261 >

- Henriot Jacques, Le jeu, Paris, Presses universitaires de France, 1969.

- Henriot Jacques, Sous couleur de jouer. La métaphore ludique, Paris, José Corti, 1989.

- Huizinga Johan, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1938.

- Hunter Dan, Werbach Kevin, For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, Philadelphia, Wharton Digital Press, 2012.

- Juul Jesper, Half-real. Video games between real rules and fictional worlds, Cambridge, MIT Press, 2005.

- Lejeune Françoise, « Jane McGonigal, Reality is Broken. Why Games make us Better and How They can change the World », Questions de communication, n°24, 2013, pp.320-322.

- Manon Simone, « Le divertissement. Pascal » in PhiloLog [en ligne], mis en ligne le 11 janvier 2008, consulté le 10 juillet 2020. < URL : https://www.philolog.fr/le-divertissement-pascal/>

- McGonigal Jane, « Gaming can make a better world », in Ted2010, Long Beach, California, février 2010, consulté le 25 février 2017, 20mn. < URL : https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world#t-19732 >

- McGonigal Jane, Reality is Broken. Why Games make us Better and How They can change the World, Londres, Penguin Books, 2011.

- Moutiez Julia, Intervention « Des phénomènes globaux de ludification », in Quel(s) (en)jeu(x) pour sensibiliser à la fabrique de la ville ?, journée d’étude organisée par MARCHIARO Christelle, MONNET Nadja et SABINE BAMPI Laure, Aix-Marseille Université, ENSA-Marseille, ENSP Versailles-Marseille, École Supérieure du Professorat et de l’Éducation, Marseille, 28 novembre 2018.

- Moutiez Julia, « La ludification de l’espace public comme outil de programmation urbaine chez les concepteur·ice·s des espaces publics européens contemporains », Paris Projet, n°44, mars 2020.

- Schiller Friedrich von, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, Paris, Aubier, 1992 [1795].

- Schmoll Patrick, « Sciences du jeu : état des lieux et perspectives », Revue des sciences sociales, n°45, pp. 10-17, 2011.

- Wendling Thierry, « Graines de jeux dans les parterres du Collège de sociologie », Anamnèse, n°8, 2013, pp. 201-215.

- Winnicott Donald Wood, Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1971.

Références

[1]Nous avons fait le choix de retenir le terme de « paradigme » pour l’idée de « modèle », de « structure » ou de « cadre » qu’il évoque, en continuité avec la façon dont l’emploie Colas Duflo lui-même, bien que ce mot comprenne des définitions très variées et parfois floues (Rumelhard, 2005).

[2]Colas Duflo cite une dizaine de pages d’Aristote notamment dans Ethique à Nicomaque et une vingtaine de la Somme théologique de Thomas d’Aquin (Duflo, 2008 : 352).

[3]Par divertissement il entend « détournement », « évitement », ce qui dévie l’être humain de sa « misère », son ennui, son vide intérieur, et de ce qui pourrait le sauver : croire en Dieu. Pour Pascal, la guerre, le travail ou les voyages sont des divertissements autant que les jeux, la fête ou le sport (Manon, 2008).

[4]Il cite en exemple « les pistolets à eau qui imitent les armes à feu, ou le fait que des enfants catholiques peuvent jouer à la messe » (Di Filippo, 2014 : 297).

[5]Laurent Di Filippo explique que l’ilinx et la mimicry renvoient à ce que Caillois appelle les « sociétés à tohu-bohu (Caillois, 1958 : 171) » qui seraient les plus proches d’un « état originel chaotique » (Di Filippo, 2014 : 299) avant que « l’histoire naturelle » (ibid.) ne commence « grâce aux forces sacrées » (ibid.), tandis que l’agon et l’alea renvoient aux « sociétés à comptabilité » (Caillois, 1958 : 172).

[6]D’après le mot « παῖς [paîs] » qui signifie « enfant » en grec ancien ou le mot « παιδεία [paideia] » qui signifie « éducation » mais peut également renvoyer à l’idée de civilisation ou culture.

[7]D’après le mot latin « ludus » qui signifie « jeu », « amusement », « sport », « passe-temps » et était aussi le nom de l’école ou les garçons allaient jusqu’à 11 ans dans la Rome antique.

[8]Ce phénomène s’est accentué depuis l’apparition et la démocratisation des jeux vidéo, et utilise nombre de leurs codes, mais il est loin de pouvoir se résumer à ce type de jeu. C’est bien les procédés ludiques dans leur ensemble, analogiques ou non, auxquels il fait appel.

[9]Consulter également les réponses de personnes travaillant dans des domaines liés à la gamification à la question « Who coined the term “gamification” ? » posée sur le site quora.com [en ligne], non daté, consulté le 02.07.2020. <URL : http://goo.gl/CvcMs>

[10]Esthétique de l’enfance ou du jouet, dans les couleurs, les formes, etc.

[11]Dans l’entre-deux guerre l’Ecole Nouvelle développait déjà des méthodes d’enseignement fondées en partie sur le jeu et utilisant des procédés ludiques, chez Célestin Freinet ou encore Maria Montessori, dont le matériel d’apprentissage se rapproche souvent de jeux de sociétés ou de jouets, en particulier les jeux de construction. Le jeu est un outil pédagogique reconnu depuis longtemps, mais peu appliqué pour les enfants une fois qu’ils ont appris à lire. Il est encore très présent dans les méthodes pédagogiques alternatives.

[12]Les serious games sont des jeux avec un but productif : faire du sport, apprendre, faire passer un message ou promouvoir un produit. Bien que les définitions semblent proches, tous les processus de ludification ne produisent pas de serious games, dans le sens où leurs objets peuvent comporter certaines caractéristiques ludiques sans pour autant être des jeux.

[13]Escalier musical à Hangzhou, en Chine : De Lestrange Geoffroy, Management : « Pourquoi les RH doivent s’intéresser au nudge », in Les Echos [en ligne], publié le 26.12.2017, consulté le 01.07.2020 < URL : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/management-pourquoi-les-rh-doivent-sinteresser-au-nudge-1010236 >

[14]Cendriers-sondages implantés par l’entreprise Cypao à Nantes : Urbach Julie, « Nantes: Un cendrier-sondage pour voter avec vos mégots (et éviter de les jeter par terre) », in 20 minutes [en ligne], publié le 06.11.2017, consulté le 01.07.2020 < URL : https://www.20minutes.fr/insolite/2164135-20171106-cendrier-sondage-voter-megots-eviter-jeter-terre >